|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Platz 1

Platz 1

Donald Duck / Uncle Scrooge

Viele Titel der Speedline Top100-Liste wurden kontrovers diskutiert, die Nummer Eins blieb jedoch immer unbestritten: Das Siegerpodest gebĂŒhrt Carl Barks fĂŒr seine Geschichten aus Entenhausen. Zwischen 1943 und 1967 schuf Barks in einem Gesamtwerk von 7.800 Seiten eine Vielzahl faszinierender, unterhaltsamer, abenteuerlicher und humorvoller Geschichten. Kristallisationspunkt des Barksschen Kosmos war Donald Duck, der erstmals 1934 in Walt Disneys Kurztrickfilm "The wise little Hen" aufgetreten war. Unter Barks Feder wuchs Donald aus der eindimensionalen Figur der Zeichentrickfilme und Zeitungsstrips zur realen Person heran: Ewig im Kampf mit einer widrigen Umwelt, den TĂŒcken der Technik, der unerbittlichen Natur und den Launen seiner Mitmenschen. Donald ist kein Held, er ist einfach nur eine Ente wie Du und ich, er ist die Ente in uns allen. Ihm zur Seite stehen seine drei Neffen Tick, Trick und Track, die ihn mit ihrer Cleverness und ihrem Pfadfinderhandbuch aus (fast) jeder Bredouille hauen. Barks eigene Erfindung ist der FantastilliardĂ€r Dagobert Duck, der sich vom habgierigen Geizhals zum unternehmungslustigen Abenterer mausert - und Jahre spĂ€ter George Lucas nach dessen eigenem Bekunden als Vorbild fĂŒr Indiana Jones dienen sollte. Gustav Gans, Daisy Duck, Daniel DĂŒsentrieb, die Panzerknacker... die Barksschen Geschöpfe sind weltweit bekannt. Barks Gesamtwerk besteht aus zwei Teilen: Die kurzen Zehnseiter, erschienen in "Walt DisneyÂŽs Comics & Stories", sind Gag-getrieben Geschichten, zu Beginn noch im Stil der Disney-Zeichenrickfilme, die zumeist Donalds Kampf als Erziehungsberechtigter gegen seine aufsĂ€ssigen (und ihm zumeist ĂŒberlegenen) Neffen Tick, Trick & Track thematisieren. Neuland betrat Barks mit den bis zu 30seitigen Abenteuergeschichten in "Donald Duck" und "Uncle Scrooge", in denen die Ducks Abenteuer auf der ganzen Welt erleben, hĂ€ufig auf der Jagd nach mythischen SchĂ€tzen und alten Legenden. In diesen Geschichten entfaltet Barks sein ganzes Können als Autor: Er ist ein groĂer GeschichtenerzĂ€hler in alter Tradition. Barks Zeichnungen sind geprĂ€gt von seinem sicheren GespĂŒr fĂŒr den ErzĂ€hlfluss, sie werden niemals dominierend, denn im Vordergrund stehen die Figuren, ihre Gedanken und Emotionen. Wie kein zweiter kann Barks seine Charaktere GefĂŒhle mit einem einzigen Blick, einer Körperhaltung, einer Geste ausdrĂŒcken lassen. DarĂŒber hinaus nutzt er gekonnt Silhouetten, witzige Hintergrund-Details, Slapstick-Elemente und halpseitige Splash-Panels. Barks Werk wird nach wie vor weltweit publiziert, ist aber in Europa erheblich populĂ€rer als im Ursprungsland Amerika. Der Erfolg in Deutschland, der u.a. zur wunderschönen Werkausgabe der "Barks Library" gefĂŒhrt hat, ist in nicht unerheblichen MaĂe auf die kongeniale Ăbersetzung von Erika Fuchs zurĂŒckzufĂŒhren. Zahlreiche ihrer Kreationen ("Dem Ingenieur ist nichts zu schwör") haben Eingang in unsere Alltagssprache gefunden. Die tiefe Menschlichkeit der Barksschen Kreationen, seine Liebe zum Fabulieren, seine handwerkliche Meisterschaft, der herzerwĂ€rmende Optimismus kombiniert mit einem nĂŒchternen Zynismus: Barks Werk spricht jeden an. Wie wir alle hat auch Carl Barks weniger gute Tage gehabt, aber an seinen guten Tagen hat er Geschichten erzĂ€hlt, deren Perfektion auch beim hundertsten Lesen atemberaubend ist. (Cord Wiljes) Lesetipps:

Platz 2

Platz 2

From Hell

Ein Mörderteil: 500 Seiten starring Jack the Ripper, Queen Victoria, ein Bastard-Kind der Royal-Family, Huren, Polizisten, Kirchen, Obelisken und Freimaurer. Plus William Morris, William Blake, William Butler Yeats, John (Elefantenmensch) Merrick, dem ungeborenen Adolf Hitler. Und Handys. Der Mörder ist der Leibarzt der Königin, davon geht Moore aus. Ob Sir William Gull wirklich der TĂ€ter war, ist ihm egal, darum geht es nicht. Es geht um die Wirkung der Morde quer durch die englische Gesellschaft und die Folgen fĂŒr die Zukunft, fĂŒr die Gestalt des 20. Jahrhunderts an sich. Aber es ist keine trockene soziologisch/historische Abhandlung. From Hell ist eine Horror-Geschichte mit gigantischem, apokalyptischem Ăberbau, eine Horrorgeschichte, die es nicht bei einzelnen, blutigen Vorkommnissen belĂ€sst (und mit der Verbrennung des Bösen Erleichterung und Nachtschlaf verschafft), sondern nichts weniger will als die individuelle Weltsicht des Lesers zu erschĂŒttern. Moores Methode ist dabei so einfach wie entwaffnend: Er prĂ€sentiert eine erschlagende Anzahl von Fakten und mischt magische/mystische/ mythische/esoterische (wie immer man gerne möchte) Details dazwischen, die ZusammenhĂ€nge herstellen, die man so vorher nicht gesehen hat. Denn wenn so viel wahr ist, warum dann nicht auch dies? Und das auch? So werden gehĂ€ufte ZufĂ€lle zu einem Plan und der Ziel des Plans kann nur grauenhaft sein. Es gibt mehrere Stellen in diesem Werk, an dem man sich wie der Kutscher am Ende des monumentalen 4. Kapitels ĂŒbergeben möchte. Weil einen die Erkenntnis oder das Grauen ĂŒberwĂ€ltigt. (Kann man etwas groĂartigers ĂŒber die GĂŒte eines Buches sagen?) Nicht zuletzt die akribische Darstellung des letzten Mordes (Kapitel 10), bei dem einem wirklich der Boden unter den FĂŒĂen wegbricht. Und das hat nicht, nichts, nichts mit Splatter zu tun, da ist schon Eddie Campbells absolut zurĂŒckhaltender, aber sagenhaft prĂ€ziser Stil davor. Was einen umwirft ist die BanalitĂ€t, der schiere Irrwitz der Metzgerarbeit auf der einen Seite und die Wirkung dieses Irrsinns, die man bis in die Gegenwart spĂŒrt, auf der anderen. From Hell ist eine der wenigen, echten GroĂformen im Medium Comic. Kein Werk, das mehr oder weniger zufĂ€llig ĂŒber die Jahre durch eine Verkettung von Episoden (sprich: Einzel-Alben) umfangreich und komplexer wurde oder einfach durch die erzĂ€hlerische Form in die Breite geht (Stichwort: Manga), sondern das von Anfang an komplett und in aller Vielschichtigkeit geplant war. Ein Werk, das dem Umfang Rechnung trĂ€gt, weil weniger einfach nicht möglich war. Mr. Moore, Mr. Campbell â Hut ab!! (Bernd Kronsbein) Lesetipps:

Platz 3

Platz 3

Tim und Struppi / Tintin

Haddock - so nennen wir einen reichen KapitĂ€n a.D. im besten Mannesalter - Haddock hatte in Bienleins Rosengarten die schönste Stunde eines Mainachmittags zugebracht, um sich frisch erhaltenen Loch Lomond hinter die Binde zu kippen. Sein GeschĂ€ft war eben vollendet; er stellte das Glas an die Seite und betrachtete die leere Flasche mit VergnĂŒgen, als Professor Bienlein hinzutrat und sich an dem teilnehmenden FleiĂe des KapitĂ€ns ergetzte. âHast du die Castafiore nicht gesehen?â fragte Haddock, indem er sich weiterzurollen anschickte. âWie? Du kannst die Anspielung nicht verstehen?â versetzte der Professor, âSeltsam, dabei ist es doch ganz offensichtlich...â Genau, denn meiner Meinung nach haben das Tim & Struppie-Album âDie Juwelen der SĂ€ngerinâ (1963) und Goethes âWahlverwandschaftenâ (1809), die ich gerade so free & easy miteinander vermixt habe, nicht nur Schauplatz (Landgut bzw. SchloĂ mit groĂem Garten bzw. Park) und Thema (Liebe, Spazierengehen & Metaebene) gemeinsam, sondern sind sich auch in dem Punkt einig, dass ein zentraler Aspekt von Kunst die PrĂ€sentation von Abgehangenheit zu sein hat. Abgehangenheit, die in Wahrheit jedoch megakompliziert ist und nur auf der Grundlage von langen theoretischen Forschungen und endlosen praktischen Versuchen in dieser obercoolen Jenseits-von-Gut-und-Böse-Form delivert werden kann. Das muss man sich mal klarmachen: Herge und Goethe - zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Werke lĂ€ngst nicht mehr im besten Mannesalter - vermitteln hier das GefĂŒhl, dass Reden und Umhergehen die geilste Dinge auf der ganze Welt sind. Also wenn ichâs mir recht ĂŒberlege, kann ichâs kaum noch erwarten endlich 60 zu werden. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:

Platz 4

Platz 4

Asterix

Mit "Asterix" ist es das gleiche wie mit "Monty Phyton": Da stehen total viele Schwachmaten, die dann auch meist jeden Obelix-Flachwitz im Schlaf aufsagen können, drauf. AuĂerdem sind die 24 von Rene Goscinny getexteten BĂ€nde so mit das BildungsbĂŒrgerlichste (MentalitĂ€tswitze, historische Details, Anspielung und Lateiner-SprĂŒche bis der Arzt kommt und wieder geht), was es innerhalb dieses verfluchten Mediums zu bekommen gibt. Nicht umsonst wird immer dann heftig mit Asterix-Heften rumgewedelt, wenn es darum geht, die geforderten Beweise fĂŒr den kulturellen Wert von Comics zu bringen. Und ĂŒberhaupt, dieses ganze "die Kleinen erfreuen sich an den Keilereien und die GroĂen an dem hintersinnigen Wortwitz"-Gerede... schrecklich! Lese ich allerdings "Asterix als LegionĂ€r", "Asterix und der Avernerschild", "Tour de France", "Asterix und Kleopatra", "Asterix und der Kupferkessel", "Die golden Sichel", "Asterix auf Korsika" und "Asterix bei den Schweizern", ist mir das sowas von scheiĂegal, dass kann ich gar nicht in Worte fassen. Rene, du bist der GröĂte und uns allen eine NasenlĂ€nge voraus! (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:

Leseproben:

Platz 5

Platz 5

Watchmen

Was hat dieser bĂ€rtige Brite nicht schon alles geschrieben: V for Vendetta, From Hell (jĂŒngst abgeschlossen) und dazu noch Watchmen, die graphic novel (man glaubt fast, fĂŒr Watchmen wurde diese Betitelung erfunden), ohne die wir vielleicht gar nicht mehr hier wĂ€ren; allesamt Medium-Refresher ohnegleichen. Alan Moore ist fraglos der mit Abstand wichtigste unter den lebenden anglo-amerikanischen Comicautoren, und nicht wenige Comicrezipienten hörten oder Ă€uĂersten schon mal das sinngemĂ€Ăe Statement: âMit Comiclesen habÂŽ ich ja wieder ernsthaft angefangen, als Frank Miller mit The Dark Knight Returns und Alan Moore und Dave Gibbons mit Watchmen Mitte der Achtziger gezeigt haben, wie gut, erwachsen, anspruchsvoll und...â. TatsĂ€chlich Ă€hnelt die Watchmen-LektĂŒre einer groĂen Initiation, einer Eiswasserdusche sowohl auf Seiten der Leseerfahrung als auch der Comicschaffenden. StĂ€rker als das Telefonbuch einer gröĂeren Kleinstadt ist diese elegische Superhelden-Symphonie unerreichter Zenit innerhalb des âWas wĂ€re, wenn es Superhelden wirklich gĂ€beâ- Diskurses und markiert die Grenzen dessen, was im Mainstream-Comic möglich scheint. Es ist unmöglich, nach einmaliger LektĂŒre die ganze FĂŒlle dieses GroĂwerks auszukosten; zu genau ist alles durchkomponiert, zu ĂŒberreichlich die (graphischen) Details. Verschiedene Variationen heldischer Moral bzw. Motivation werden an verschiedenen Maskierten durchprobiert, bis als letzte Konsequenz nur der Ausweg in ethisch nicht mehr einholbares, ĂŒber-menschliches Nichts bleibt. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:

Platz 6

Platz 6

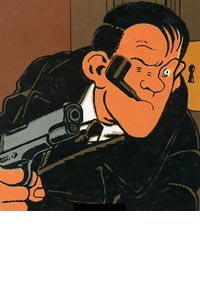

Nestor Burma

Frage: Der gröĂte noch tĂ€tige ComickĂŒnstler ist? Antwort: Jacques Tardi, wer sonst? Kaum ein anderer Zeichner ist so unverkennbar und originĂ€r; kaum ein anderer so stilistisch ausgereift, sicher und makellos; kaum einer so vorzeigbar selbst Comic-Gegnern; fast niemand so durchdacht und kĂŒnstlerisch, ohne sichtbar angestrengt konzeptuell-formalen Auflagen zu folgen. SchlĂ€gt man einen Tardi-Comic auf, ist das wie ein rundum perfekt ausgepolstertes Ă€sthetisches Nest, in das man bedenkenlos fallen kann, ohne auch nur mit den kleinsten Unbequemlichkeiten rechnen zu mĂŒssen. Von seinen frĂŒhesten Arbeiten an (seit Anfang der Siebziger), seit spĂ€testens Der DĂ€mon im Eis (Dargaud 1974; dt.: Ed. Moderne 1991) bis zum frischesten Werk Adeles ungewöhnliche Abenteuer Bd.9: Das Geheimnis der Tiefe (Casterman 1998; dt.: Ed. Moderne 1999) ist nahezu jedes Album ohne Abstriche gigantisch, und wenn fĂŒr diese Hunderterliste Tardis Adaptionen der Kriminal- und Parisromane um den Privatdetektiv Nestor Burma von LĂ©o Malet gewĂ€hlt wurden, hat das etwas WillkĂŒrliches - einen Platz in diesen Charts hĂ€tte z.B. auch seine Adele-Serie locker verdient. Andererseits zeigen die bislang drei Nestor-Burma-Folgen Die BrĂŒcke im Nebel, Kein Ticket fĂŒr den Tod und das fast 200seitige Doppelalbum 120, Rue de la gare zum einen, dass das Adaptieren fremder literarischer Vorlagen fĂŒr Tardi keinen Akt der EinschrĂ€nkung oder Unterwerfung darstellt, sondern vielmehr die volle Entfaltung seiner Kunst zeitigt - in diesem Punkt ist die Beziehung zwischen Romanvorlage und Comicversion (bei allem Respekt, Monsieur Malet) dem VerhĂ€ltnis von Robert Blochs Psycho und Hitchcocks Verfilmung vergleichbar. Zum anderen bieten Malets Texte den Stoff, auf dem Tardis genuiner Ansatz perfekt fusst: Krieg, Krimi und vor allem Paris sind die eigentlichen Hauptdarsteller, die Tardi in ĂŒppigen Schwarz/Weiss- und Graukompositionen ĂŒber ihren Status als Handlungselement oder Dekor hinaus auf eine Höhe treibt, in der andere Comicschaffende nur selten ĂŒberhaupt atmen können. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:

Platz 7

Platz 7

Corto Maltese

Wir begegnen Corto Maltese zunĂ€chst im Jahre 1913 im SĂŒdwest-Pazifik, reisen dann mit ihm nach SĂŒdamerika, gelangen schliesslich 1917 mit ihm nach Europa, ein Jahr spĂ€ter nach Afrika, und verfolgen um 1920 seine Spur ĂŒber China bis nach Sibirien. Nach Venedig, der Schweiz und dem Reich Mu plante Hugo Pratt Cortos Tod im spanischen BĂŒrgerkrieg als Abschluss dieser Abenteurerbiographie, starb allerdings vor Realisierung dieser finalen Episode. Mit Corto Maltese hat Pratt einen der im altmodischen Sinn faszinierendsten Charaktere der Comicgeschichte geschaffen, von Ă€hnlichem Facettenreichtum und âEchtheitâ wie etwa Orson WellesÂŽ Charles Foster Kane. Bei aller abgefeimt und ironisch eingearbeiteten Selbstreflexion hinsichtlich des ErzĂ€hlstatus seiner Geschichten lassen einen Corto Maltese - Alben wie die SĂŒdseeballade oder Die Kelten zuallererst die Erfahrung idealsten Lesens zuteil werden: man vergisst, dass man liest; man vergisst, zwischen der Magie der dickgetuschten Zeichnungen, der stimmungsvollen Langsamkeit, in der sie erzĂ€hlen, und den Wundern, Abenteuern und Geheimnissen, die erzĂ€hlt werden, zu trennen. Hierzu Pratt: âIch verstehe unter âErzĂ€hlen könnenâ, auf eine ganz bestimmte Weise erzĂ€hlen zu können: Neugierde zu wecken, das Zuhören zur Freude machen, zu fesseln. Es gibt Leute, die diese Gabe besitzen. Ob sie nun die Wahrheit sagen oder lĂŒgen, stets erregen sie Aufmerksamkeit und halten das Publikum in Atem, und zwar mit dieser speziellen Kunst, Zweifel zu wecken, so dass ihr Werk ganz und gar erfunden scheint, einzig zur Unterhaltung geschaffen.â (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:

Platz 8

Platz 8

Maus

Wie sich einem so singulĂ€ren Werk wie Art Spiegelmans âMausâ nĂ€hern? Einer ErzĂ€hlung, wie sie unbedingt notwendig war, von der aber niemand geglaubt hĂ€tte, daĂ es so etwas geben könnte, bis sie erschien? Heftig wurde zum Beispiel darĂŒber debattiert, ob die Form angebracht sei - eine Tierfabel, mit Figuren, wie man sie sonst nur aus Funny Animal Comics Ă la Micky Maus kennt. Ein Nebendiskurs, der eine Erörterung eigentlich nur lohnte, um die weit gröĂere Verstörung in Worte zu fassen, die der ErzĂ€hlgegenstand auslöst. Selbst wer mit der Thematisierung des Holocausts schon eine gewisse Erfahrung hat, wird sich GefĂŒhlen des Entsetzens, der ErschĂŒtterung und letztlich der Trauer nicht entziehen können, die diese âGeschichte eines Ăberlebendenâ weckt. Das liegt nicht zuletzt daran, daĂ der ursprĂŒnglich aus Polen stammende Jude Wladek Spiegelman, Art Spiegelmans Vater, alles andere als ein typischer Held ist. Ein altes, wohl zynisches Bonmot sagt, die Geschichte stĂŒnde immer auf seiten der Sieger. So neigt man leicht dazu, Holocaust-Ăberlebende letztlich doch fĂŒr Gewinner zu halten - die Historie hat ihnen schlieĂlich recht gegeben. Und unter anderen UmstĂ€nden wĂ€re man durchaus geneigt, Wladek fĂŒr einen Siegertypen zu halten - schon vor dem Krieg geht er seinen gesellschaftlichen Aufstieg umsichtig, zielstrebig und bisweilen vielleicht skrupellos an. Eigenschaften, die ihm das Ăberleben im Ghetto, im Untergrund und schlieĂlich im Lager ermöglichen werden. Aber solche MaĂstĂ€be gelten nichts im KZ, erst recht nicht, wenn auch menschliche Regungen wie Anteilnahme, MitgefĂŒhl und Liebe im Spiel sind. Wladek hat ĂŒberlebt. Aber er hat unmenschlich gelitten. Und aller Umsicht, Mut und Verantwortungsbereitschaft zum Trotz hatte er am Ende doch bloĂ - GlĂŒck. Ein in diesem Kontext zweifelhafter Begriff. Denn nicht nur das Lager, auch das Ăberleben hat tiefe Spuren hinterlassen. Zum Zeitpunkt seiner ErzĂ€hlungen ist er ein alter, schwerkranker Mann und penibel bis zur Schrulligkeit. Sein Sohn Art, der die Erinnerungen erst auf Tonband aufzeichnet und dann in einem langwierigen, mĂŒhevollen ProzeĂ der Aneignung zu Papier bringt, hĂ€lt es schwer aus bei ihm, der in seinem Verhalten stets schwankt zwischen Zuneigung und kauziger Vereinnahmung und ansonsten mit seinen Marotten jeden in seiner Umgebung schier um den Verstand bringen kann. Mit manischem Eifer achtet er darauf, nur ja nichts auch nur halbwegs Brauchbares zu vergeuden, und seine Knauserigkeit ist immer wieder AnlaĂ fĂŒr Streit. Aber seine Lagererfahrungen haben ihn ein fĂŒr alle mal gelehrt, stets auf eine Katastrophe gefaĂt zu sein. FĂŒr ihn hat es so was wie Frieden seither anscheinend nie mehr wirklich gegeben. Es erscheint auch fast wie ein Wunder, daĂ nicht nur Wladek, sondern ebenso seine Ehefrau Anja Auschwitz ĂŒberleben konnten. Bis zu ihrer Verbringung ins Lager konnte er sie beschĂŒtzen, danach war jeder auf sich gestellt und dem Zufall und der WillkĂŒr ausgeliefert, möglicherweise an einen brutalen KZ-Schergen zu geraten. Schon bald nach Kriegsende fanden sie sich jedoch tatsĂ€chlich wieder und verlieĂen nur wenige Zeit spĂ€ter endgĂŒltig Polen, um ĂŒber Schweden schlieĂlich in die USA zu gelangen. Dort aber beging Anja Spiegelman 1968 Selbstmord, ohne einen erklĂ€renden Hinweis. Es liegt nahe, die GrĂŒnde im nie ĂŒberwunden Holocaust zu suchen. Art Spiegelman hatte 1967 angefangen, erste Underground-Comix zu veröffentlichen. 1972 erschien von ihm âGefangener auf dem Höllenplanetenâ, eine vierseitige Story, in der er den Suizid seiner Mutter thematisiert. Das und noch ein weiterer Dreiseiter namens âMausâ aus demselben Jahr zeigten bereits das Trauma, unter dem die gesamte Familie litt - Art hatte es von seinen Eltern geerbt. Diese Ur-âMausâ-Version, noch viel mehr Funny Animal als die ausgearbeitete Fassung, zeigt zwar einen Vater auf der Bettkante, der seinem gespannt lauschenden Jungen die KZ-Erlebnisse als Gute-Nacht-Geschichte erzĂ€hlt. Die spĂ€teren, langen EinschĂŒbe, in denen Art Spiegelman ausfĂŒhrlich auf die GesprĂ€chsumstĂ€nde eingeht, unter denen die Aufzeichnungen der Berichte seines Vaters entstanden, und sie und sein Vorhaben zudem skrupulös reflektiert, dementieren aber die falsche Idylle. Mehrfach klingt statt dessen an, daĂ diese Erinnerungen wie ein Fluch ĂŒber Arts Kindheit gelegen haben mĂŒssen. Fast zwanzig Jahre hat er schlieĂlich gebraucht, um âMausâ verwirklichen zu können. Und um genĂŒgend Abstand zu gewinnen, damit seinem Vater endlich Gerechtigkeit widerfĂ€hrt. Wladek Spiegelman hatte wohl nie ein Held sein wollen und ist es vielleicht auch gar nicht gewesen - jedenfalls nicht nach Hollywood-MaĂstĂ€ben. Aber er hat ĂŒberlebt. Und das Zeugnis seines Leidens, seines Lebens ist ein groĂes, so erschĂŒtterndes wie ehrfurchtgebietendes Dokument der Menschlichkeit. Unverzichtbar. (Martin Budde) Lesetipps:

Platz 9

Platz 9

Gaston

Am 28. Februar 1957 erschien er erstmals auf der BildflĂ€che - und stand einfach nur rum. Kein Comic, kein Kommentar, nichts. Wenn es den Anti-Helden im Comic schlechthin gibt, dann ist es Gaston. (Mit Nachnamen ĂŒbrigens Lagaffe, wörtlich: Missgriff, Missgeschick.) Denn als solchen hatte ihn Andre Franquin (1924-97) ausdrĂŒcklich erfunden. WĂ€hrend alle anderen Comic-Figuren der damaligen Zeit noch Woche fĂŒr Woche brav und erfolgreich ihren Abenteuern nachgingen, war Gaston zunĂ€chst nur dazu da, seine Untauglichkeit fĂŒr jede herkömmliche Verwendung unter Beweis zu stellen. Und so fing er schnell an, die redaktionellen Seiten des âSpirouâ-Magazins zu verunsichern bzw. seinen Vorgesetzten Fantasio in dessen Redakteurseigenschaft zu Verzweiflung und WeiĂglut zu treiben. Gaston war anfangs selten mehr als der BĂŒrotrottel und PrĂŒgelknabe. Franquin gab sich mit der Grundidee vollauf zufrieden, das konventionelle Heldenschema durchbrochen zu haben, und der Rest war Klamauk: Wer spielt wem einen Streich? Langsam verschob sich aber der Schwerpunkt aufs âwieâ, und nun konnte Gaston sein Potential allmĂ€hlich entfalten. Mit Phantasie und Beharrlichkeit ging er daran, nach seiner bloĂen Anwesenheit auch seine Interessen durchzusetzen. Dazu gehörten alle Arten von Basteleien, Experimente oder musikalische Exzesse, nur keine geregelte BĂŒrotĂ€tigkeit. Das solcherart provozierte Establishment schlug, hauptsĂ€chlich in Person seines Handlangers Fantasio, hĂ€ufig recht handgreiflich zurĂŒck. Gaston aber quittierte jeden Korrektur- oder Erziehungsversuch mit stoischem Gleichmut. Im ĂŒbrigen durfte man darauf gefasst sein, dass Gastons AktivitĂ€ten und EinfĂ€lle immer wieder absurde Ergebnisse zeitigten. Mitunter genĂŒgte dafĂŒr sein bloĂes Erscheinen, und schon ging es schief. Fehlendes Talent und den Hang zum Missgeschick machte er jedoch durch Enthusiasmus und Engagement mehr als wett. Dass seine Bastelleidenschaft und Experimentierfreude gleichzeitig einen subversiven, ironischen Kommentar zur damals noch allgegenwĂ€rtigen Technikbegeisterung - gerade auch im Comic - darstellten, sei nur am Rande erwĂ€hnt. (Ă€hnliches lieĂ Franquin ja ungefĂ€hr gleichzeitig im Zyklotrop-Zyklus seiner Hauptserie âSpirou und Fantasioâ anklingen.) Man konnte sich aber darauf verlassen: selbst wenn infolgedessen das gesamte BĂŒro in die Luft flog - nie hatte es Gaston böse gemeint. Mit dieser unberechenbaren Mischung aus abstrusen Ideen und unbedarfter GutmĂŒtigkeit hatte Gaston die Redaktion insgeheim schon im Griff. Ihn zur Verantwortung zu ziehen, fruchtete nichts. Stets war er unschuldig wie ein groĂes Kind. Parallel dazu kam Andre Franquin mit âSpirou und Fantasioâ immer schleppender voran. Er empfand diese Serie, die er als junger Spund ohne Erfahrung ĂŒbernommen und zu ungeahnten Höhen gefĂŒhrt hatte, zunehmend als TretmĂŒhle. Die LĂŒcken in ihrem ehedem kontinuierlichen Erscheinen wurden gröĂer, und an ihre Stelle trat - natĂŒrlich Gaston. Ihre vorletzte Episode unter Franquin geriet schon zu einem langen Gaston-Abenteuer, zugleich verdoppelte sich der Umfang von dessen Auftritten zu einer vollen Seite pro Heft. Und schlieĂlich gab Franquin 1968 die Titelserie endgĂŒltig ab, um sich nur noch seinem âBĂŒrobotenâ zu widmen. Nun hatten beide freie Bahn. Auch rĂ€umte der bedauernswerte Fantasio jetzt seinen BĂŒrostuhl, und der Nachfolger Demel war bald nur noch ein nervliches Wrack. LĂ€ngst hatte sich auĂerdem Gastons TĂ€tigkeitsfeld auf die Nachbarschaft ausgedehnt. Und besonders der ewige Kleinkrieg mit Wachtmeister Knösel, dem Herrn der Knöllchen, gab ihm reichlich zu tun - noch ein Vertreter angemaĂter AutoritĂ€t, dem Gaston seine eigene entgegensetzte: ein urwĂŒchsiges Recht auf KreativitĂ€t, ohne einengende Regeln, eine Form des Miteinanders, die nicht von Arbeitszeiten und Parkuhren bestimmt ist. In der 70ern erlebte Gaston seine Hochphase. Seine Ideen wurden immer ausgefeilter ausgefallener und (aber-) witziger - oder die von Franquin. Denn endlich befreit von der ewigen RĂŒcksichtnahme auf bĂŒrgerliche SekundĂ€rtugenden konnte der nun seinem anarchischen Einfallsreichtum die ZĂŒgel schieĂen lassen und seinen schwungvollen Zeichenstil weiter entfalten. Wilde Verfolgungen, abstruse Verkettungen waren jetzt sein Metier und âGastonâ nichts anderes als VitalitĂ€t pur. Der ehedem unbekĂŒmmerte Tolpatsch entwickelte ansatzweise sogar so was wie ökologisches und soziales Bewusstsein - und er begann zarte Bande zu knĂŒpfen zu FrĂ€ulein Trudel, ehedem misogynes MauerblĂŒmchen in der Redaktion. Die Serie rundete sich nun; von der anfĂ€nglichen AuĂenseiterklamotte mit bisweilen denunziatorischen ZĂŒgen hatte sie sich entwickelt zur lustvollen Konfrontation zwischen kraftvollem PhantasieĂŒberschuss und den zwanghaften Verwertungsinteressen der Arbeitswelt, die den Ausblick freigab auf eine anarchische Utopie. Höhe- und Schlusspunkt der Auseinandersetzung war ein fulminanter FuĂtritt fĂŒr BruchmĂŒller, den cholerischen Vertreter des Kapitals. Dieser einmalige tĂ€tliche Angriff war ein Warnzeichen, dass sich der Konflikt nur noch mit MĂŒhe im Zaum halten lieĂ. LĂ€ngst hatte sich auch in Franquins Stil eine forcierte Anspannung eingeschlichen, bis zum Bersten angefĂŒllt mit unterschwelliger NervositĂ€t. Zwischenzeitlich hatte er sich ein Ventil verschafft mit den âSchwarzen Gedankenâ, in denen er alle möglichen Formen alltĂ€glichen Irrsinns, vor allem gesellschaftliches Fehlverhalten, scharf karikierte, mit akribischer Wut und bissigem, schwarzem Humor. Doch fĂŒr eine solche AggressivitĂ€t war in âGastonâ kein Platz. Dessen subversive AnschlĂ€ge auf die Arbeitsmoral hatten freundlich und arglos zu bleiben. Diese Anspannung entlud sich in einer persönlichen Katastrophe. Franquin verfiel einer manifesten Depression, die jede weitere Arbeit blockierte. In den 80er Jahren war es ihm weitestgehend unmöglich zu zeichnen, und als er sich Anfang der 90er Gaston noch einmal fĂŒr einige Strips vornahm, war diese alte, treibende, schlieĂlich aber zerstörende Kraft verschwunden. Den letzten âGastonâ-Seiten sieht man an, wie vorsichtig, behutsam sie realisiert wurden. NatĂŒrlich war seine Gesundheit ein zu hoher Preis. Aber Andre Franquin war in aller Bescheidenheit nie in der Lage, weniger als alles zu geben, wozu er fĂ€hig war, und hat sein Limit dabei immer weiter voran getrieben. Entstanden ist auf diese Art ein klarer Beweis, dass auch eine scheinbar kleine Form zu groĂer Meisterschaft taugt. Mehr noch: âGastonâ ist ein Kunstwerk, das sich nie als solches verstand - gerade deshalb. (Martin Budde) Lesetipps:

Leseproben:

Platz 10

Platz 10

Batman: The Dark Knight Returns

Was fĂŒr ein GefĂŒhl muĂ es wohl sein, etwas losgetreten zu haben, das einen kompletten Markt umkrempelte, was sich fĂŒr immer in das Gesicht eines ganzen Medienzweigs gebrannt hat? Man könnte das zum Beispiel Frank Miller fragen⊠Er hatte schon einiges auf dem Kerbholz gehabt. Unter seinen HĂ€nden war Anfang der achtziger die ausgelutschte Figur des "Daredevil" unerwartet zum Kult mutiert, "Elektra Assassin" hatte auf mehreren Ebenen neue MaĂstĂ€be gesetzt, fĂŒr "Ronin" hatte er den höchsten VorschuĂ abgesahnt, der je fĂŒr ein Comic gezahlt worden war. Nach all dieser Publicity-trĂ€chtigen Vorarbeit war klar, daĂ seine nĂ€chste Arbeit nicht als Insidertip den Markt betreten wĂŒrde: Die Batman-Story "The Dark Knight" erschien 1986 und schlug ein wie eine Atombombe. Die Kritiker ĂŒberboten sich mit Komplimenten, die Szene kriegte vor Staunen den Mund nicht mehr zu, die Auflagenzahlen zauberten ein sehr zufriedenes LĂ€cheln auf die Gesichter der DC-Bosse, und dann geschah etwas, das kaum ein Comic je hinkriegt: Batman wurde von einer Comicfigur zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Die Zeitungen riefen das Jahr des Batman aus, sofort trat Hollywood auf den Plan, und durch Tim Burton, der "Batman the Movie" von Anfang an als Merchandising-Monster und Giga-Blockbuster konzipiert hatte, erfuhren sehr bald auch Leute von der Existenz des dunklen Ritters, die noch nie ein Comic von innen gesehen hatten. Das Fledermaus-Logo klebte sehr bald auf allem, was es gibt, und nie zuvor rannten soviele Leute mit Batman-T-Shirt durch die Gegend. Was aber das erstaunlichste an all diesen Entwicklungen war, war die Tatsache, daĂ hier etwas in den Olymp gehyped wurde, das es tatsĂ€chlich verdient hatte. Dieser Comic war nicht bloĂ angeblich eine Revolution - er war wirklich eine. Was an "The Dark Knight" so schockierte, war die rigorose Ernsthaftigkeit, mit der da jemand eine Geschichte ĂŒber einen Typen im FledermauskostĂŒm erzĂ€hlte. In einer noch nie zuvor gesehenen Hektik drosch da eine durch und durch mit Gewalt und Zynismus aufgeladene Story auf den Leser ein, die auch noch lustvoll in allen wunden Punkten der Psyche des Endachtziger-Reagan-Amerikas herumbohrte - keine nette oder gar besinnliche Unterhaltungsware, hier wurde scharf geschossen. Miller hatte wie kaum jemand zuvor erkannt, was fĂŒr ein Symbolpotential in der Figur des Batman steckte. Batman war schon immer ein Charakter gewesen, der sich im Gegensatz zu seinem sauberen und braven "groĂen Bruder" Superman mit dem Dreck, der Nacht, den Schattenseiten, dem Wahnsinn auseinandersetzen muĂte. So machte Miller seinen "Dark Knight" zu einem Politikum, einer Tour de Force durch all die negativen Seiten der Gesellschaft, die sich mit biestigen Kommentaren nicht zurĂŒckhielt, ganz gleich ob ĂŒber Medien, Gewalt in den StraĂen, Selbstjustiz, Gesetz und Ordnung oder nukleare KriegsfĂŒhrung. Und als Kirsche auf den Kuchen lieĂ er den Jahre vorher schon arg in die Credibility-Gosse geratenen Batman zu einem neuen, fantastischen Glanz erblĂŒhen - indem er das Ende des Helden erzĂ€hlte, setzte er ihm die Krone einer Mythenfigur auf. Ăber die genauere Handlung des ganzen soll hier gar nicht erst ein Wort verloren werden - wenn man irgendeinen Superhelden-Comic der letzten zwanzig Jahre gelesen haben sollte, dann diesen; am besten im Original, um sich direkt von Millers grandioser Macho-Sprache in die Fresse hauen zu lassen. Ach ja: Bedauerlicherweise, ganz ganz bedauerlicherweise hat Miller sich jetzt dazu ködern lassen, einen Teil zwei in die Welt zu setzen. Gemunkelt wird von einer beknackten Story, in der alle Helden die Welt verlassen haben und Batman auszieht, sie zu finden. Es wird grauenvoll werden, egal wie es wird. Wieder einer, der fĂŒr eine groteske Gage seine Seele verkauft. Frank, was hĂ€tte Dein Batman aus dem ersten Teil zu einer solchen Morallosigkeit gesagt? Du wĂŒrdest in diesem Augenblick mit dem Kopf nach unten an den Gotham Twin Towers baumeln. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:

Platz 11

Platz 11

ACME Novelty Library

Welch ein Wirrwarr. Jeder Versuch, die âACME Novelty Libraryâ von Chris Ware - im Herbst 1993 begonnen und im FrĂŒhjahr 2000 (vorlĂ€ufig) abgeschlossen - in eine vernĂŒnftige Reihung zu bringen, ist ein zeitraubendes Unterfangen. Wechselnder Umfang und kraĂ unterschiedliche Formate - von kleinen, querformatigen BroschĂŒren bis zum riesengroĂen Heft im Zeitungsformat - sowie eine mitunter kaum auszumachende, vertrackte Numerierung machen es einem nahezu unmöglich, die insgesamt vierzehn BĂ€nde sauber in einem Regal oder sonstwo unterzubringen. Auf den ersten Blick faszinierend ist allerdings das altmodische, ornamentĂŒberladene Design jedes einzelnen Titels, das immer wieder anders den Stil der Versandhauskataloge, Werbezettel und Pulphefte zu Beginn des (20.) Jahrhunderts imitiert. Eine gedrĂ€ngte FĂŒlle an Schnörkeln, Vignetten, SchriftzĂŒgen und hochgestochenen, aber mikroskopisch kleinen ReklamesprĂŒchen fesselt und irritiert zugleich die Aufmerksamkeit. Dagegen besticht die Graphik des Inhalts zunĂ€chst mit wohltuender Klarheit - bis bei nĂ€herem Hinsehen deutlich wird, daĂ auch hier ein alles durchdringendes graphisches Konzept scheinbar spielerisch, in Wahrheit aber eisern zahllose disparate Einzelteile zusammenhĂ€lt, ohne daĂ sie unmittelbar miteinander in Beziehung stĂŒnden. In diesem Sammelsurium aus kurzen, cartoonesken Strips, Comic-Episoden, Illustrationen, Diagrammen, Heften im Heft, gefaketen (Klein-) Anzeigenseiten und noch manches mehr gibt es dennoch so was wie einen massiven, inhaltlichen Kern, einen ErzĂ€hlfaden, so verschlungen der sich auch abwickeln mag. Mehr als die HĂ€lfte der Hefte, nĂ€mlich acht Ausgaben, sind unmittelbar einer einzigen Story zuzuordnen: der von âJimmy Corrigan, The Smartest Kid On Earthâ (und dazu kommen mindestens noch zwei, die frĂŒhe Versionen enthalten). Der Titel ist ein blanker Euphemismus, eine groĂzĂŒgige, marktschreierische Ăbertreibung, denn dieser J.C. ist weder Kid noch smart. TatsĂ€chlich ist er ein farbloser, 36jĂ€hriger Sonderling - Angestellter in einem GroĂraumbĂŒro, ein Muttersöhnchen, furchtbar introvertiert, den eine Aura herzzerreiĂender Einsamkeit umweht. Sein zutiefst banales, belangloses Dasein schildert Chris Ware in quĂ€lend ereignisarmen Momentaufnahmen und absurden TagtrĂ€umen, in denen sich sein Protagonist etwa als altertĂŒmlicher BlechbĂŒchsenroboter sieht - rundum gepanzert - oder als Sci-Fi-Wunderkind, âThe Smartest Kid On Earthâ eben, Pulp-Abenteuer erlebt. Jimmy Corrigans LebensuntĂŒchtigkeit, seine UnfĂ€higkeit zur Kommunikation wurzeln in einer vaterlosen Kindheit. Das geht aus kurzen EinschĂŒben hervor, die ihn als introvertierten Knaben zeigen, dessen Wahrnehmung die (erwachsene) Wirklichkeit glatt unterlĂ€uft. So nimmt seine Geschichte urplötzlich Fahrt auf, als ihn sein verschollener Vater eines Tages bittet, ihn zu besuchen. Diese Begegnung trĂ€gt alle ZĂŒge eines Fiaskos, denn weder der gutmeinende, aber von SchuldgefĂŒhlen geplagte Vater, noch der emotional hilflose und insgeheim von gewalttĂ€tigen Rachephantasien verfolgte Sohn kommen mit der Situation einigermaĂen klar. Der eine flĂŒchtet sich in belangloses Geplauder, der andere in das, was er am ehesten kann: verwirrtes Schweigen. Dennoch geraten die VerhĂ€ltnisse ĂŒber die Dauer von Jimmys Anwesenheit - insgesamt nur wenige Tage - langsam, aber unaufhaltsam in Bewegung. Eingeschoben wird auĂerdem die Geschichte seines GroĂvaters, der als Kind ein Ă€hnliches Schicksal erlitt - das bis dahin kohĂ€renteste Kapitel der mĂ€andernden ErzĂ€hlung. Es scheint fast, als wĂ€re der frĂŒhe Elternverlust so etwas wie der Fluch dieser Familie. Und dann ĂŒberschlagen sich die Ereignisse: Jimmy reist schlieĂlich ĂŒberstĂŒrzt ab, zutiefst verstört. Nur, auch daheim in Chicago hat sich manches verĂ€ndert. So besteht schlieĂlich die vage Aussicht, daĂ er aus seinem trostlosen Kokon doch noch herausfindet - ein FĂŒnkchen Hoffnung, mehr nicht, aber immerhin... Bleibt die Frage nach der Einbettung von Chris Wares tragischem Anti-Helden in diesen prĂ€tentiösen ACME-Kontext, der einen auffĂ€lligen Kontrast zur inneren Leere schafft, die seinen Jimmy Corrigan lĂ€hmt. Die aufwendige Ausstattung, das ĂŒberbordende Design , all das wirkt nur scheinbar widersinnig. In Wahrheit folgt es dem Gestaltungsprinzip des Horror vacui, zu ĂŒbersetzen mit panischer Angst vor der Leere - et voilĂ , da hĂ€tten wir den inneren Zusammenhang. EndgĂŒltig offenbar wird das, wenn man das Kleingedruckte der Pseudo-Anzeigen zum Beispiel wirklich liest: geworben wird da keineswegs fĂŒr âwitzigenâ Schnickschnack, sondern fĂŒr lebenslange Komplexe, Instant-SchuldgefĂŒhle oder perfide RachegelĂŒste. Eine boshafte Revanche fĂŒr all die billigen Ersatzbefriedigungen, die frĂŒher ĂŒber solcherart aufgemachte Inserate an ahnungslose, wunderglĂ€ubige Kinder vertickt wurden. Oder die zahlreichen, akribischen Bastelbögen, die fast jeden ACME-Band zieren: mit ihnen lassen sich Ersatzwelten schaffen, kleine Figuren und Dioramen nach Motiven der Geschichten, die ja an sich ganz niedlich sind und auch garantiert funktionieren. Nur können sie im Zweifelsfall wirklich ĂŒber ein ungelebtes Leben hinweg trösten? Und was ist davon zu halten, wenn eine der peniblen, jovialen Bastelanleitungen den Tip gibt, bei aufkommenden Schwierigkeiten einen Erwachsenen um Hilfe zu bitten, darĂŒber aber unversehens völlig aus dem Ruder lĂ€uft und selbst zu einem einzigen Hilfeschrei nach dem abwesenden Vater mutiert? Keine Frage: die âACME Novelty Libraryâ ist ein ausgetĂŒfteltes, vielschichtiges und durchkomponiertes GroĂunternehmen, beseelt von einem ungeheuren Gestaltungswillen, vor allem aber von einem zentralen Anliegen, das sich massiv, mit aller Wucht auf sĂ€mtlichen Ebenen und in jedweder Form Bahn bricht. Unnötig zu erwĂ€hnen, daĂ auch die scheinbar humoristischen Strips, die den Rest der Library ausmachen, in Wahrheit todtraurige Geschichten von Verlust-, Versagens- und Versagungsangst sind. Was so geschmĂ€cklerisch daherkommt, ist somit ein emotional höchst aufwĂŒhlendes Opus magnum, das einen beinah erschlĂ€gt, so bald man sich nĂ€her darauf einlĂ€Ăt. Wer sich diesem beispiellosen Comic-Monument nĂ€hert, sollte darauf gefaĂt sein, mehr zu bekommen, als er jemals verlangt hat. (Martin Budde) Lesetipps:

Platz 12

Platz 12

Spirou & Fantasio

Franquins Version des Hotelpagen Spirou verhĂ€lt sich zu "Tim und Struppi" wie John Lennon zu Beethoven oder sagen wir besser wie Nietzsche zu Hegel. HandlungsstrĂ€nge werden einfach fallengelassen, Ideen (ohne sie groĂ auf ihre QualitĂ€t hin zu testen) kurzerhand eingebaut, Slapstickeinlagen, die manchmal ĂŒberhaupt nicht lustig sind, auf Kosten der Story in die LĂ€nge gezogen, vom Verleger genormte Seitenzahlen ĂŒber- und unterboten, Abenteuer abrupt abgebrochen, Kollegen zur Fertigstellung von Alben zu Hilfe gerufen, kurz: es wird alles getan, um soetwas wie KohĂ€renz gar nicht erst auch nur im Ansatz aufkommen zu lassen. Daher ist Andre Franquins Spirou-Run (die Figur hatte Rob Velter in den spĂ€ten DreiĂigern erfunden) wahrscheinlich auch der einzige klassische Abenteuer/Funny-Comic, der in Aphorismen erzĂ€hlt ist. Bis das von Depressionen geplagte Genie dies jedoch bemerkte und deshalb auf die diesem Prinzip (zumindest aus kulturindustrieller Sicht) nĂ€herstehende Onepager-Serie "Gaston" umstieg, hatte er bereits Material fĂŒr satte 17 Alben (die ersten Gehversuche mal nicht eingerechnet) fertiggestellt. Check this out: "Der Doppelte Fantasio", "QRN ruft Bretzelburg" und "Schnuller und Zyklostrahlen" (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:

Leseproben:

Platz 13

Platz 13

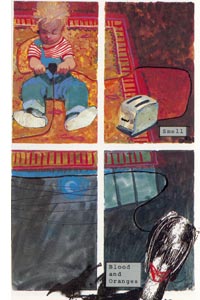

Stray Toasters

Bevor man "Stray Toasters" aufschlĂ€gt, sollte man erst noch ein paar mal tief Luft holen, denn weiteres Atmen wird man fĂŒr die Dauer der LektĂŒre vergessen. Selbst heute noch, 12 Jahre nach seinem Erscheinen, fĂŒhlt man sich beim Betrachten dieses ausschweifenden StilgebrĂ€us, als hĂ€tte jemand einem zwanzig Eimer Farbe ins Gesicht geklatscht. Mit dieser Serie erstrahlte Bill Sienkiewicz Ende der achtziger fĂŒr einen kurzen Augenblick zu einem Jimi Hendrix der Comics â hier war einer, der von A bis Z sein Handwerk beherrschte, kalkuliert explodiert, hatte sich in orgiastischer Schaffenswut den Weg freigezeichnet und dabei so ziemlich jede Regel gebrochen, die dem Begriff âComiczeichnungâ bis dahin innewohnte. Als der frisch von der Designschule entlassene Sienkiwicz Ende der siebziger feststellen muĂte, daĂ die New Yorker Kunstszene Neulinge nicht eben mit offenen Armen zu empfangen pflegt, stieg er zunĂ€chst in die Niederungen der Werbeillustration und der Comics hinab. Mit einem durchtrainierten Stil, der dem Strich vom Marvel-Ikone Neil Adams erstaunlich Ă€hnlich sah, erwarb er sich Respekt als Penciller fĂŒr Serien wie âMoonknightâ und die âFantastic Fourâ. 1985 legte er mit Frank Miller als Szenarist bereits das erste Erdbeben hin: âElektra Assassinâ war einer der ersten groĂen Vertreter des neuen Kreativ-Rausch am Comicmarkt, ein smart abgefaĂter und farbenschreiender Herold einer neuen Welle von Autoren und Zeichnern, die zu jener Zeit aufbrachen, die dröge gewordene US-Comic-Landschaft mit einer grundlegenden Frischzellenkur zu versorgen. In einigen Ausgaben âThe Shadowâ konnte Sienkiewicz seiner Experimentierfreude noch ein wenig schwelen lassen, bis sie in seinem selbstverfaĂten, kruden SciFi-Krimi âStray Toastersâ zur endgĂŒltigen Explosion kam. Worum es geht? Der Teufel macht Urlaub in New York, wĂ€hrend der alkoholkranke Inspektor Egon Rustemagick einen Frauenmord aufklĂ€ren muĂ, der durch einen zum Roboter umfunktionierten Toaster begangen wurde, bei dem ein Kind anwesend war, daĂ von Rustemagicks Ex-Freundin aufgenommen wird, wĂ€hrend ein degenerierter Doktor elektrische KrĂ€hen nach ihm ausschickt, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor... Wer glaubt, daĂ das alles allein schon reichlich wirr wĂ€re, der wird erst recht durch die kreischende Inszenierung gekillt: eingebettet in mehrere ErzĂ€hlperspektiven pfeift einem ein wĂŒster Mix aus Feder, Pinsel, Airbrush, KopiergerĂ€t, Materialcollage und was noch alles um die Ohren â ein designerisches Stahlbad, daĂ bis heute seinesgleichen sucht. Viele haben sich spĂ€ter in so etwas versucht, aber kaum jemand hat dieses Konzept zu so einer Meisterschaft gebracht. âStray Toastersâ markierte den Höhepunkt einer kurzen, glanzvollen Epoche der fieberhaften Innovation, die damals die US-Szene ĂŒberkam und Versprechungen auf eine Zukunft machte, die leider nie wirklich eingelöst wurden. Die Karrieren der damaligen Sturm- und DrangkĂŒnstler wurden spĂ€ter gröĂtenteils in den mauen Superhelden-Mainstream zurĂŒckgesogen, so auch die von Sienkiewicz. Er und seine Mitstreiter waren so weit gegangen, daĂ sich am Ende kaum noch einer traute, ihnen zu folgen, erst recht die Leser nicht. Jammerschade eigentlich. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:

Platz 14

Platz 14

EC New Trend

"The Big If", Johnny Craig, "Mars Is Heaven", TWO-FISTED TALES, Jack Kamen, "F-86 Sabre Jet", CRIME SUSPENSSTORIES, "Bird-Dogs", Reed Crandall, "The Aliens", WEIRD FANTASY, "A Baby", MAD, "The Small Assassin", Graham Ingels, "When The Catâs Away", "The Whipping", Harvey Kurtzman, "The Patriots", THE VAULT OF HORROR, "More Blessed To Give", Al Feldstein, PIRACY, "Shoe Button Eye", SHOCK SUSPENSTORIES, George Evans, "He Walked Among Us", Jack Davis, "Custerâs Last Stand", "The Mole", Joe Orlando, "Pipe-Dream", THE HAUNT OF FEAR, "Mud", Bill Elder, "Rubble", John Severin, "Shermlock Shoes", ACES HIGH, "In The Bag", "There Will Come Soft Rains", FRONTLINE COMBAT, "Seep No More", Marie Severin, "The Tryst", TALES FROM THE CRYPT, "The Night Before Christmas", Wallace Wood, "The Master Race", WEIRD SCIENCE FANTASY, Joe Kubert, "Superduperman", Bernie Krigstein, "Under Cover", Al Williamson, "Plucked", WEIRD SCIENCE, Frank Frazetta, "Atom Bomb", PANIC, "Touch And Go", "Hannibal", Alex Toth, IMPACT, "Dying City"... (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:

Platz 15

Platz 15

Blake & Mortimer

Klarer kann die Linie kaum noch sein. Was Ex-Opernbariton Jacobs mit seiner acht Geschichten umfassenden Reihe um den Scotland-Yard-Inspektor Francis Blake und Professor Philip Mortimer schuf, ist nicht nur Vorzeige-Frankobelgisch, mit einer beinahe perversen zeichnerischen Abgehangenheit, sondern ebenso ein Extrem dessen, was im Medium Comic an synchronem Over- und Understatement ĂŒberhaupt möglich ist. ZunĂ€chst Abenteuer-Stories - Krimi, Science Fiction, Fantasy miteinbringend - , sind Alben wie Das Geheimnis von Atlantis, SOS Meteore und vor allem das berĂŒhmte Gelbe M eigentlich, darin die berufliche Herkunft ihres Schöpfers bestĂ€tigend, reinste Studien in Rhythmus und Harmonie. Zu beinahe ĂŒberirdisch gekonnter Graphik (wer die fĂŒr altmodisch hĂ€lt, werfe einen Blick in Chris Wares ACME Novelty Library und dann einen zurĂŒck zu Jacobs) beschert einem der grandios unverquatschte ErzĂ€hler KĂ€stchentexte wie âMortimer rutscht in den Teich!â, wobei das dazugehörige Panel dankbarerweise zeigt, wie Mortimer in den Teich rutscht. Allein die ersten 20 Seiten von SOS Meteore, die Jacobs damit verbringt, Mortimer den lĂ€ngsten, verwirrtesten und spannungsunaufgeladensten Spaziergang der Comicgeschichte machen zu lassen, sind schieres zweckfreies Pathos und mindestens eine Magisterarbeit wert. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:

Love and Rockets

Zu Beginn der Achtziger war "Love & Rockets" eine Art SF-Soap, die sich durch einen recht heftigen Spiderman-Einschlag auszeichnete (noch heute lassen sich Spuren der beiden zentralen Spiderman-Zeichner der sechziger Jahre, Steve Ditko und John Romita, bei Gilbert und Jamie finden). Da ging es um Liebe und andere Kleinigkeiten unter jungen Raumschiff-Mechanikern (was auch den inzwischen etwas rĂ€tselhaften Titel erklĂ€rt). Das SF-Element wurde jedoch schnell zugunsten zweier sehr realistisch gestalteter Mikrokosmen fallengelassen: einem Vorort bzw. Stadtteil von Los Angeles (Jamie) und dem lateinamerikanischen Kaff Palomar (Gilbert). Diese bevölkerten die GebrĂŒder mit Kleinkriminellen, Bauern, Irren, Punkrockerinnen, Schweinerockern, Dicken, DĂŒnnen, Lesben, Schwulen, Catcherinnen, Homeboys, Homegirls, Deppen, Metallern, Skatern, Auswanderern, Einwanderern etc. (Robert Altman lĂ€sst herzlich grĂŒĂen). Der Motor, der die Serie seitdem am laufen hĂ€lt, ist ein aus der Literatur bekanntes Konzept, welches frĂŒher mal Entwicklungsroman hieĂ und mittlerweile (in Anlehnung an die Filmreihe von Francoise Truffaut) in "Antoine Doinel"-Prinzip umbenannt wurde, da fĂŒhrende Wissenschaftler festgestellt haben, dass so etwas wie Entwicklung im idealistischen und humanistischen Sinne nicht wirklich existiert und es stattdessen nur so ein stĂ€ndiges Hin und Her gibt, das dann am Ende auf den Namen Leben hört. Das mag jetzt vielleicht ein wenig merkwĂŒrdig klingen, bedeutet aber nichts anderes, als dass sich die Figuren zusammen mit der Serie verĂ€ndern und Ă€lter werden. Es ist in diesem Zusammenhang zwar schon ungefĂ€hr 18793 mal erwĂ€hnt worden, ich muss jedoch trotzdem noch ein weiteres mal darauf hinweisen: Maggie Chascarrillo ĂŒber die diversen BĂŒcher hinweg beim Dickerwerden zuzusehen, ist nicht nur schlichtweg grandios, sondern auch bezeichnend dafĂŒr, wie "Love & Rockets" funktioniert. Auch wenn es sicherlich nicht leicht ist, in eine laufende Serie einzusteigen, die beiden bei Reprodukt erschienenen BĂŒcher"Der Tod yon Speedy" (Jamie) und "Das Blut von Palomar" (Gilbert), die den BĂ€nden 7 und 8 der amerikanischen Gesamtausgabe entsprechen, eignen sich hervorragend fĂŒr Interessierte, die feststellen wollen, ob "Love & Rockets" ihr Ding ist. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:

Platz 17

Platz 17

The Spirit

Sieht man einmal von frĂŒhen Auftragsarbeiten ab, so kann man die Karriere Will Eisners in drei bemerkenswerte Abschnitte aufteilen: Da gibt es seinen Spirit, der sich von 1940 bis 1952 in insgesamt 649 Folgen durch die Sonntags-Supplements amerikanischer Zeitungen kĂ€mpfte, das warmherzige (bösmeinende Menschen sagen auch kitschige) Alterswerk und die theoretischen BĂŒcher, die das Medium erstmals auf kommunikationstheoretische Beine stellte. DaĂ im Comicpantheon einzig der Spirit ĂŒberleben wird, liegt wohl daran, daĂ Eisner Zeit seines Lebens ein hoffnungsloser Romantiker geblieben ist; so ein Mensch hat im Zeitalter von MTV und Serienkillern einfach nichts verloren. Der Spirit jedoch besticht durch weit mehr als pure Nostalgie. Ăhnlich wie Orson Welles die Sprache des Films neu definierte hat Eisner mit seinen Spirit-Stories dem Medium Comic neue Ausdruckformen verliehen. Es sind seine schrĂ€gen Perspektiven, seine meisterhafte Verwendung von Licht und Schatten und schlieĂlich sein perfektes erzĂ€hlerisches Timing, die den Sprit auch heute noch zu einem LesevergnĂŒgen machen. Dabei orientierte er sich weniger am populĂ€ren Medium Film, als vielmehr an der zeitgenössischen Literatur und am Theater. Eisners Figuren agieren auf einer BĂŒhne, deren Hintergrund die amerikanische GroĂstadt ist, und scheinen mitten aus dem prallen Leben gegriffen. Eisner erzĂ€hlt von Armut und Verelendung, vom hoffnungslosen Dasein einer gesichtslosen Angestelltengesellschaft und von Menschen, die trotz vieler RĂŒckschlĂ€ge nie die Hoffnung auf ein besseres Leben verlieren. Oft genug tritt seine Hauptfigur, der maskierte VerbrecherjĂ€ger Spirit, dabei in den Hintergrund oder dient lediglich als Katalysator, der die Handlung zu ihrem bestmöglichen Ende bringt. Eisners Kunst besteht darin, dem Leser seine Gesellschaftskritik nicht mittels eines platten Naturalismus um die Ohren zu hauen. Seine Stilmittel haben immer Humor und MitgefĂŒhl umfasst. Warmherzig, eben - oder kitschig... (Lutz Göllner) Lesetipps:

Platz 18

Platz 18

Lucky Luke

Lucky Luke von Goscinny und Morris (eigentlich: Maurice de BevĂ©re) gehört zu den Comics, ĂŒber die mittlerweile vielleicht zu selten ein lobendes Wort verloren wird, da eh jeder wenigstens ein paar BĂ€nde ganz selbstverstĂ€ndlich im Regal stehen hat. Das liegt aber mitnichten an irgendwelchen âBin-damit-aufgewachsenâ-SentimentalitĂ€ten, sondern schlicht an der QualitĂ€t. Zusammen mit Asterix ist die Westernserie um den Mann, der schneller schiesst als sein Schatten, und dessen Untersatz Jolly Jumper, ein Hegel der Pferde, eine der WiederundwiederholungslektĂŒren, die sich null abnutzen und einen von der Wiege bis ins Grab begleiten. Das hat seine GrĂŒnde: beide Reihen hat Goscinny getextet, Olympier unter den Szenaristen, dessen Einzelstellenkomik ein NacherzĂ€hlpotential wie die besten Monty Python - Sketche besitzt. ZusĂ€tzlich schafft er es, seinem Revolverhelden in den mit allerlei Wilder-Westen-Facts (Wells Fargo, Siedlertrecks, Stacheldraht, Jesse James, Calamity Jane etc.) angereicherten Bombenstories ernstnehmbare CharakterzĂŒge zu verleihen, was den einsamen Ritt in den Sonnenuntergang (die running Schlussszene) immer wieder ĂŒberzeugen lĂ€sst. Morris ist dabei ein Grossmeister des Minimalismus, dessen Barkeeper oder KopfgeldjĂ€ger schon mal aussehen wie Alfred Hitchcock oder Lee van Cleef, der aber derart karikierende Elemente sparsam am Rande einsetzt und sich mehr auf die spröde, staubig-karge Inszenierung seiner schratigen Figuren konzentriert. Ăberhaupt ist das alles keine Parodie, sondern völlig in sich funktionierend, dabei aber nicht weniger âauthentischen Westernâ rĂŒberbringend als Blueberry. Wenn man viele Comics wegwerfen mĂŒsste - diesen nicht. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:

Platz 19

Platz 19

Peanuts

Die Peanuts-Sonntagsseite vom 11. Oktober 1964: Charlie Browns Schwester Sally ist ganz unbekĂŒmmert mit SeilhĂŒpfen beschĂ€ftigt, als sie plötzlich innehĂ€lt und zu weinen anfĂ€ngt. Besorgt kommt Linus herbeigelaufen und fragt: "Was ist denn los, Sally? Ist was passiert? Warum weinst du so?" Und Sally antwortet ihm: "Ich weiĂ auch nicht... ich bin seilgesprungen und fĂŒhlte mich prima... als mit einmal... alles so vergeblich schien." Hmm, ist das jetzt ein brauchbarer (oder mehr als brauchbarer) Versuch, diesem allseits bekannten GefĂŒhl, wenn einem ohne ersichtlichen Grund der Boden unter den FĂŒĂen weggezogen wird, eine Ă€sthetische Form zu verpassen, oder handelt es sich einfach nur um banalen Kitsch, der einen Komplex wie AbgrĂŒndigkeit dazu benutzt, um Credibility vorzutĂ€uschen und ansonsten ĂŒber dĂŒmmliche Niedlichkeiten und moralinsaure ScheiĂe funktioniert? Ja, richtig vermutet, ich gehe davon aus, dass ersteres der Fall ist. Denn anstatt eine Auflösung des hier dargestellten Problems zu prĂ€sentieren - es also zu entschĂ€rfen (Marke: "ist doch nicht so schlimm") - wird selbiges zunĂ€chst in seiner ganzen PhĂ€nomenalitĂ€t ausgewalzt und dann erst auf dem letzten Panel dem Leser/Linus staubtrocken und ohne einen Funken Hoffnung an die verdatterte Weichei-Birne geworfen. Die Pointe ist, dass die Pointe gar keine Pointe ist und trotzdem wie eine wirkt. Genial! Diese Sonntagsseite von 1964 steht hier stellvertretend fĂŒr all die Peanuts-Strips, die Charles M. Schulz (1922-2000) 50 Jahre lang (1950-2000) mit mehr oder minder gleichbleibender QualitĂ€t (Konsens ist - und dem schlieĂe ich mich an - dass seine Arbeiten aus den Sechzigern und frĂŒhen Siebzigern den Höhepunkt darstellen) und ohne einen einzigen Tag Unterbrechung gezeichnet hat. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:

Leseproben:

Platz 20

Platz 20

Krazy Kat

Er war trotz der langen Laufzeit nie ein groĂer Erfolg. Gottseidank gehörte Medien-Tycoon William Randolph Hearst zu seinen fanatischsten Bewunderern und sorgte dafĂŒr, daĂ George Herrimans Zeitungsstrip Krazy Kat bis zu dessen Tod 1944 in seinem New York American veröffentlicht wurde. âKrazy Kat lĂ€Ăt sich mit keinem anderen Comic-Strip davor oder danach vergleichenâ, sagt Calvin & Hobbes - Schöpfer Bill Watterson ĂŒber das Werk, das in ziemlicher Einigkeit als der gröĂte amerikanische Comic ĂŒberhaupt bezeichnet wird. Pablo Picasso war ebenso Fan wie Gertrude Stein, die Sprachshaker James Joyce den Inhalt der neuesten Folgen durchs Telefon beschrieb, wenn der sie nicht lesen konnte. Das Idiom, in dem Herriman seine Figuren sprechen lĂ€Ăt, ist denn auch als aus verschiedenen Sprachen zusammenbabylonisierte Klitterung von Slangsounds, Neologismen und bis zum Wahn vergnurgsten Puns nicht furchtbar weit von Finnegans Wake entfernt. Doch Krazy Kat schlĂ€gt an keiner Stelle, wie es sich fĂŒr groĂe Kunst gehört, kultursnobistische Krampffalten. Variiert wird im Kern lediglich dieses: Krazy Kat (wahrscheinlich eher weiblich) liebt Ignatz Maus. Ignatz haĂt die Katze und ballert ihr Ziegelsteine an den SchĂ€del, um den bei jedem Treffer Herzchen schwirren. Offissa Pupp liebt Krazy und versucht, sie vor der gnatzigen Maus zu schĂŒtzen. Abspielen tut sich dieses verkorkst-sanfttraurige, mit Humor vom Mars versehene GefĂŒhlsdramolett im wĂŒstenartigen Coconino County, in welchem, wechselnd von Panel zu Panel, VorhĂ€nge auf- und zugehen, seltsame Kakteen zu seltsameren Felsen werden, es plötzlich vom Tag zur Nacht schwenkt und angeknusperte Monde an FĂ€den vom Himmel hĂ€ngen. Krazy Kat zeigt nahezu alles, was die Kunstform zu leisten vermag, bleibt dabei aber in seiner stricheligen, schwerelosen SchrĂ€gness locker, bescheiden und unfaĂbar unantiquiert - ein Strip ohne jeden Makel und derart frisch, als wĂ€re soeben die Tusche getrocknet. (Sven-Eric Wehmeyer) Lesetipps:

Platz 21

Platz 21

Conan

â...und dannâ, so beschreibt Barry Windsor-Smith gerne das Ende seiner ersten Zeit in Amerika, âkamen zwei freundliche Herren von der Einwanderungsbehörde und zeigten mir den Weg zum Hafen.â Exit Barry Smith, talentierter, aber keineswegs auffĂ€lliger Kirby-Epigone, der als AbschluĂarbeit an der königlich-britischen Kunsthochschule eine Neuinterpretation des Kampfes Hulk gegen das Ding abgeliefert hatte und die freundliche Bewerbungsablehnung der Marvel-Redakteurin Marie Severin (âWenn Sie in der NĂ€he sind, schauen Sie doch vorbei.â) als Aufforderung zur Immigration miĂverstand. Im Winter 1969 lebte er zeitweise in New York auf einer Parkbank, ging tagsĂŒber ins Marvel-BĂŒro und zeichnete bis zu seiner Ausweisung jedes Skript, das man ihm vorlegte. Sein GlĂŒck war, daĂ Roy Thomas, damals zweiter Mann im Verlag hinter Stan Lee, dringend einen Zeichner fĂŒr sein Projekt âConan The Barbarianâ suchte und dafĂŒr auf Barry Smith verfiel. Noch von England aus zeichnete der damals 21jĂ€hrige die ersten Hefte der Serie. Gleichzeitig bemĂŒhte sich der Verlag vor den obersten Gerichtshof der USA, um dem jungen Zeichner als bescheinigtes Genie die Einwanderung zu ermöglichen. Mit der Lösung dieses politischen Problems platzte auch bei Smith der kĂŒnstlerische Knoten: Das vierte Conan-Heft The Tower Of The Elephant brach radikal mit dem Kirby-Stil. Smith, geschult an den britischen PrĂ€raffaeliten und anderen KĂŒnstlern des Jugendstils, schuf seine eigene Fantasywelt. Harte Action trat immer mehr in den Hintergrund zugunsten von Mimik, exotischen Landschaften und flĂ€chigen Ornamenten. Doch Smith kolidierte zunehmend mit dem amerikanischen Verlangen nach Seiten. âI Must be mad, sitting here drawing all these coinsâ, versteckte er als Botschaft in einem Panel seines achten Conan-Hefts. Dennoch blieb er bis zur Nummer 24 an Bord. Auch wenn zwei Hefte lediglich Reprint-Material prĂ€sentierten und zwei von Gastzeichner Gene Colan waren bleibt Conan doch Smiths beste Arbeit und einer der schönsten runs, den amerikanische Comicserien zu bieten hatten. (Lutz Göllner) Lesetipps:

Platz 22

Platz 22

Spider-Man

Als Spider-Man 1962 in »Amazing Fantasy« 15 an seinen Spinnenweben ins Rampenlicht der Ăffentlichkeit schwang, kam dies einer kleinen Revolution gleich. Wohl niemand hĂ€tte damals den phĂ€nomenalen Erfolg dieser Figur voraussehen können, der heute, nach ĂŒber drei Jahrzehnten, nicht weniger als vier eigene Reihen gewidmet sind. »Du kannst ihn nicht Spider-Man nennen, weil die Leute Spinnen hassen.« - »Ein Teenager kann doch kein Superheld sein.« - »Du kannst ihm nicht so viele Probleme andichten - er wird nicht mehr heroisch genug erscheinen« - »Ein Held muĂ groĂ und stark sein« Stan Lee und Steve Ditko lieĂen sich von diesen EinwĂ€nden nicht beirren und schufen einen der originellsten Superhelden, dessen erstes Heft zum gröĂten Erfolg des Verlages avancierte. Im Gegensatz zu seinen adretten, immer korrekt gekleideten und gut gelaunten Superhelden-Kollegen war Spider-Man ein Mensch mit Ecken und Kanten der mit seinen eigenen UnzulĂ€nglichkeiten genauso zu kĂ€mpfen hatte, wie mit seinen Feinden; der nicht nur regelmĂ€Ăig sein KostĂŒm, sondern auch sein Liebesleben zu flicken hatte; der zwar jede Menge Sorgen hatte, aber immer auch einen flotten Spruch auf den Lippen fĂŒhrte, mag die Situation auch noch sie aussichtslos sein. Die Ursprungsgeschichte verlĂ€uft noch nach Schema F: Der Highschool-SchĂŒler Peter Parker wird von einer radioaktiven Spinne gebissen und erhĂ€lt dadurch deren proportionale Kraft und Wendigkeit. Mit seinen hervorragenden Chemiekenntnissen entwickelt er synthetische Spinnweben, die er aus kleinen DĂŒsen an den Handgelenken hervorschieĂen und daran durch Manhattans HĂ€userschluchten schwingen kann. Der Mord an seinem Onkel Ben, den er hĂ€tte verhindern können, fĂŒhrt ihn zu der Erkenntnis, daà »mit groĂer Macht auch groĂe Verantwortung einhergeht«, und so widmet er sein weiteres Leben der VerbrechensbekĂ€mpfung. Im Gegensatz zu andern Superhelden wird er jedoch nicht bewundert, sondern von der Polizei gejagt und von seinen MitbĂŒrgern gefĂŒrchtet. Wie keine zweite Figur verkörpert Spider-Man den Marvel-Kosmos, und auch wenn seine Anfangsjahre gegen die heutige Inflation von grafischer Gewalt und inhaltlicher Leere recht antiquiert wirken, sind sie doch immer noch herrlich unterhaltsam. (Cord Wiljes) Lesetipps:

Platz 23

Platz 23

Johann & Pfiffikus

NatĂŒrlich ist er der Meister der SchlĂŒmpfe. Mit seinem rundlichen, geschmeidigen Stil konnte wohl Pierre Culliford alias Peyo (1928-1992) gar nicht anders, als frĂŒher oder spĂ€ter den Niedlichkeitsnerv eines Massenpublikums mitten ins Mark zu treffen. Nichts ist jedoch absturzgefĂ€hrdeter als ein âOh, wie sĂŒĂ!â-Faktor, vor allem, wenn man ihn noch mit Merchandise-MĂŒll und mediokren Zeichentrickfilmchen traktiert. Das konnte einem das zweifellos berechtigte VergnĂŒgen an den frĂŒhen Schlumpf-Geschichten grĂŒndlich vermiesen, und dazu hĂ€tte es Vader Abraham noch nicht mal gebraucht. Eine Misere, die Peyo sogar nach KrĂ€ften gefördert hat. Und wĂ€hrend die blauen Zwerge ĂŒber die Bildschirme tollten, durch komische Kakao-Werbung zogen und natĂŒrlich als PVC-PĂŒppchen in albernsten Verkleidungen aus unzĂ€hligen SetzkĂ€sten purzelten, hatten ihre eigentlichen Entdecker darunter am meisten zu leiden. 1958 betraten Johann und Pfiffikus erstmals das âVerwunschene Landâ, Heimat der SchlĂŒmpfe. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits fest etabliert. Johann verkörperte als Page eines sympathischen Königs in einem kleinen Mittelalter-Reich die klassischen Rittertugenden, stets edel, hilfreich und gut. Dasselbe lieĂe sich auch von seinem treuen Begleiter und Knappen Pfiffikus sagen - klein, aber oho -, wĂ€re er weniger temperamentvoll, verfressen, aufschneiderisch, musikliebend (obwohl völlig unmusikalisch) und in ruhigeren Zeiten eine einzige Landplage - kurz: wĂ€re er nicht Pfiffikus. Dieses ungleiche Gespann hatte bis dahin trotzdem gemeinsam, umsichtig und tollkĂŒhn in fĂŒnf Jahren und sechs Alben zahlreiche Schurken schachmatt gesetzt, manchen Spuk beendet sowie Witwen und Waisen beschĂŒtzt. Damit zĂ€hlten sie ohne Zweifel zu den Stars des âSpirouâ-Magazins. Und dann begegneten ihnen zufĂ€llig die SchlĂŒmpfe... Auch mit den blauen Wichteln lieĂ der Reiz ihrer Abenteuer keineswegs nach. Nur wurden sie sie erst nicht mehr los, dann ihre Auftritte zunehmend seltener, und schlieĂlich verschwanden sie sogar ganz, weil Peyo vor lauter SchlĂŒmpfen schlicht keine Zeit mehr fĂŒr sie fand. Wie er seine Comic-AktivitĂ€ten letztlich ĂŒberhaupt nahezu einstellte, da er sich fast nur noch um die Zweit-, Dritt- und Viertverwurstung seines Mega-Erfolgs mit den Miniwesen kĂŒmmerte. So lag jahrelang ein Szenario fĂŒr eine weitere âJohann und Pfiffikusâ-Episode in Peyos Schublade, aber erst nach seinem plötzlichen Tod wurde es unter FederfĂŒhrung seines Sohnes Thierry von Zeichnern aus dem schon lange vorher gegrĂŒndeten Studio Peyo realisiert. (Und noch zwei weitere folgten seitdem, neben einigen Schlumpf-BĂ€nden!) Peyos RĂŒckzug aus dem Comic-GeschĂ€ft war insofern schade, als seine ĂŒberaus klare, eingĂ€ngige Graphik und sein GespĂŒr fĂŒr unterhaltsames GeschichtenerzĂ€hlen ihn binnen weniger Jahre zu einem Meister und vielleicht den typischsten Vertreter der âEcole Marcinelleâ gemacht hatten, jener Stilmischung der âSpirouâ-Equipe, die sich bei aller individuellen Verschiedenheit in ihrer Dynamik deutlich - und zwar wohltuend - absetzte vom damals fĂŒr vorbildlich gehaltenen, aufgerĂ€umten und âsauberenâ Strich Ă la HergĂ©. Dabei hatte man Peyo als absoluten Autodidakten erst Jahre spĂ€ter zu âSpirouâ geholt, nachdem seine einstigen Arbeitskollegen Franquin, Morris und Eddy Paape dort bereits 1946 das Heft in die Hand genommen hatten. In dieser Zeit suchte Peyo noch seinen Stil, konnte aber auch schon 1946 in einer belgischen Zeitung erste, sporadische Gag-Strips um einen Pagen namens Johann veröffentlichen. Der sah allerdings noch aus wie eine unbeholfene Kopie von Tim, mit blonden Schillerlocken! Nachdem sich sein Strich soweit gefestigt hatte, daĂ von 1952 an Johanns Abenteuer in âSpirouâ erschienen, so betrachtete Peyo selbst rĂŒckblickend auch die beiden ersten Episoden dort noch als AbschluĂ seiner langen Anlaufphase, in der er ihn zudem Kollege Franquin gelegentlich mit Tips unterstĂŒtzte. Der Durchbruch kam 1954, als Pfiffikus auftauchte - und einfach blieb, obwohl nicht unbedingt vorgesehen. Nun hatte Peyo seine Idealbesetzung gefunden, und seine im Grunde recht einfachen, geradlinigen Plots bekamen durch Pfiffikusâ Auftreten, dessen ĂŒberschĂ€umendes, bisweilen kaum zu bĂ€ndigendes Temperament jene Energie und die notwendigen Aus- und Abschweifungen, durch die die Serie bis heute so lebendig erscheint. Dazu noch der Aufschwung der Graphik in den folgenden Jahren bis auf meisterliche Höhen - im Grunde ruht der nachmalige Erfolg der SchlĂŒmpfe auf den Schultern dieser Comic-Riesen. Ein waghalsiges, letztlich aber ein versöhnliches Bild. Mochten sie danach auch hinter ihre Zufallsbekanntschaft zurĂŒcktreten, es war ein RĂŒckzug in WĂŒrde. Die Abenteuer von Johann und Pfiffikus sind heute Klassiker, ihr Auftritt hat fraglos Comic-Geschichte geschrieben. (Martin Budde) Lesetipps:

Platz 24

Platz 24

Cages

Ende der achtziger Jahre war der Brite Dave McKean einer der angesagtesten Zeichner der Stunde. Sein Debut âViolent Casesâ hatte ihn (und seinen kĂŒnftigen Leibszenaristen Neil Gaiman) direkt in die Ehrenloge der Comicszene katapultiert â sein gekonnter Fotorealismus und seine extrem hippen Collagetechniken lieĂen Kritiker und Leser reihenweise aus den Schuhen kippen. Doch wĂ€hrend die Welt nach mehr schrie, war der Meister selbst bereits von seinem eigenen Oevre gelangweilt. FĂŒr McKean war das alles nichts als bloĂes Handwerk, das ĂŒberdies den meisten Stories eher schadete als nĂŒtzte; natĂŒrlich war das Artwork von BĂ€nden wie âDer Tag der Narrenâ augendurchbohrend, lenkte aber letztlich mehr von der Geschichte ab, als sie zu erzĂ€hlen. McKean beschloĂ, zunĂ€chst nur Cover zu machen und nebenbei an seinem ersten komplett selbstverfaĂten Comic zu arbeiten â in einem neuen Stil, der seiner Geschichte dienlich sein sollte, statt sie zu ĂŒberstrahlen. Mit âCagesâ hatte er sich reichlich viel vorgenommen. Schon der pathetische, mythische Prolog im ersten Heft deutete an, daĂ es hier um nichts weniger gehen sollte als um das Leben, das Universum und den Rest; die definitive Meditation ĂŒber âSchöpfungâ stand zu erwarten, und zwar in allen nur denkbaren Bedeutungen des Wortes. Eine auf zehn Teile angelegte Serie, die McKeans WeltverstĂ€ndnis von Kunst, Musik und Literatur auf den Punkt bringen sollte. Ein heeres Unterfangen: acht Jahre und zwei Verlagswechsel sollte es dauern, bis die Reihe ihren AbschluĂ fand. Was allerdings da auf 500 Seiten auf den Leser zurollt, ist schlichtweg einer der schönsten, schillerndsten und faszinierensten Arbeiten, die sich je in die Annalen der Comicgeschichte eingegraben haben. ErzĂ€hlt wird die Geschichte des Malers Leo Sabarsky, der auf der Suche nach Inspiration und einem neuen Lebensanfang in ein verwunschen anmutendes Londoner Viertel zieht. Ehe er sich versieht, steckt er bereits mitten in einem Universum voller erstaunlicher Persönlichkeiten, in der sich Situationen von typisch britischer SchrĂ€gheit abwechseln mit hinreiĂenden Dialogen ĂŒber Gott, Jazz, Sex und Katzen. Die grazilen Federzeichnungen, die als einzige Nuance zwischen schwarz und weiĂ nur einen kĂŒhlen Blaugrau-Ton zulassen, werden wohldosiert von fiebrigen, Traumsequenz-artigen Interludes durchbrochen, in denen McKean ein Feuerwerk seiner Collagekunst auf den Leser loslĂ€Ăt. Aus jedem Panel in âCagesâ strahlt einem eine Schaffens- und Experimentierfreude entgegen, die nur von Leuten erreicht wird, die auf groĂe Entdeckungsreise in ihren Parametern gehen. Genau fĂŒr so was hat man einst die Worte âArtworkâ und âgrafisches ErzĂ€hlenâ erfunden. (Thomas StrauĂ) Lesetipps:

Platz 25

Platz 25

Calvin & Hobbes

Ein Kind, das permanent seine Umgebung terrorisiert, weil es partout nur das tun möchte, was ihm gefĂ€llt? Das ist nicht komisch, auĂer im Comic. Calvin ist so ein Comic-Kind, wie es sie seit den AnfĂ€ngen des Mediums immer gegeben hat: Vom âYellow Kidâ und seinen Kumpanen bis zum âkleinen Spirouâ durften sich diese Gören auf dem Papier danebenbenehmen, daĂ die Fetzen nur so flogen. Und es hat amĂŒsiert. Wohl weil diesen Comic-Kindern das abgeht - bzw. weil sie dagegen rebellieren -, was ihr erwachseneres Publikum zu genĂŒge genossen hat: Erziehung. Der Kontrast zwischen Ungezogenheit und comme il faut ist fundamental - bei Freud etwa heiĂt er Natur und Kultur - und immer fĂŒr einen Lacher gut, denn jeder reibt sich auf irgendeine Weise daran. Calvin ist deshalb kein echter, sechsjĂ€hriger ErstklĂ€Ăler. Er und all die anderen Comic-Kids seiner Art sind junge Wilde, dazu da, diesen ominösen Gegensatz stellvertretend fĂŒr ihre bravere Leserschaft offen auszutragen und ihn so zu entschĂ€rfen. Die Calvin-Methode hat allerdings Charme: Seine unerschöpfliche Phantasie und sein impulshafter Charakter ermöglichen es ihm, sich fast jeder pĂ€dagogischen Zumutung spielerisch zu entziehen. Und sie verschaffen ihm den dringend erforderlichen RĂŒckhalt in der tagtĂ€glichen Auseinandersetzung mit einer ganzen Zivilisation: seinen PlĂŒschtiger Hobbes. Mag er auch fĂŒr alle anderen ein Stofftier sein und bleiben, fĂŒr Calvin ist er wirklicher als die Wirklichkeit - mit ihm kann er alle Interessen wie auch Gedanken und Ansichten teilen. Hobbes macht alles mit, wird ihm nie widersprechen (auch wenn er bisweilen seine eigenen Auffasungen hat, besonders Tiger betreffend) und weiĂ darĂŒber hinaus gelegentlich mit freundschaftlichem Rat Calvin aus so mancher Klemme zu helfen. Man könnte sogar sagen, Hobbes ist hĂ€ufig die etwas klĂŒgere HĂ€lfte des fĂŒr gewöhnlich unzertrennlichen Gespanns. Daneben beschreitet Calvin aber auch öfter Solopfade und schlĂŒpft in Alter Egos, die er meist gĂ€ngigen Trivialmythen entlehnt - ob als Spaceman Spiff, Privatdetektiv Trigger Bullet, als Superheld âStupendous Manâ alias âder UnfaĂbareâ, oder wenn er einfach als Tyrannosaurus Rex durch die Gegend stapft, stets geht er ganz und gar in seiner Vorstellungswelt auf. Zumindest solange, bis ihn die Wirklichkeit einholt und ihn aufgebrachte Eltern, verĂ€rgerte Lehrer oder eine wĂŒtende Babysitterin zur Rede stellen. Allerdings zeigt sich nicht erst im Repertoire seiner Phantasiewelten, daĂ Calvin im Zweifel ĂŒber mĂ€chtige Komplizen verfĂŒgt, die helfen, das Konzept einer Erziehung bestĂ€ndig zu unterlaufen: die modernen Massenmedien, allen voran natĂŒrlich das Fernsehen (Comics im ĂŒbrigen auch). Calvin ist ein begeisterter und vor allem bekennender Vielseher, denn mit den bequemen und billigen Ersatzwirklichkeiten kommt gleichzeitig auch die Medienkritik frei Haus. Calvin weiĂ also, was er da tut, wenn er apathisch vor dem Fernseher versinkt - und genieĂt es trotzdem. In dieser Hinsicht ist er ein âaufgeklĂ€rter Wilderâ. Und ein getreues Spiegelbild der durch und durch vernunftorientierten Informationsgesellschaft, die einerseits auf den RationalitĂ€tsdruck mit wachsender Faszination am Irrationalen reagiert und ansonsten unbequeme Konsequenzen konsequent ignoriert. Was andernorts zumal in Zeiten schwindender Verbindlichkeiten bedenklich sein mag - in âCalvin & Hobbesâ wird es allemal dadurch gebannt, daĂ MĂ€chte existieren, die Calvins Unvernunft zĂŒgeln: die Gesamtheit der offiziellen Erziehungsbeauftragten eben. âCalvin & Hobbesâ ist aber noch mehr als ein witziger, einfallsreicher Kommentar zum âUnbehagen an der Kulturâ (wiederum Freud). In der Kindperspektive erschlieĂt sich zwischen all den Allmachtsphantasien Calvins, seinen Ăngsten, ĂŒberzogenen AnsprĂŒchen und alltĂ€glichen Niederlagen noch einmal der SpaĂ am Abenteuer Heranwachsen, das spielerische FreirĂ€ume ausschöpft und kreative Fragen und Antworten umfaĂt. Es scheint, als habe ein Teil davon auch auf Bill Watterson selbst, Calvins Urheber, abgefĂ€rbt, der in seinem Strip immer wieder nach originellen, ungewöhnlichen Ansichten gesucht und zĂ€h darum gekĂ€mpft hat, sie verwirklichen zu können. Von Anfang an - Ende 1985 - wuĂte er, daĂ die Funktionsweise des Comics ihm die optimale Möglichkeit bot, die Perspektivwechsel zwischen Calvin und seiner Umgebung zu visualisieren; und diese Methode des Hin- und Herschaltens hat er ĂŒber Jahre weiter verfeinert - mit zum Teil ĂŒberraschenden graphischen Ergebnissen. Trotzdem scheint es unausweichlich, daĂ jedem Spiel irgendwann die Erstarrung zur Routine droht. Auch wenn es lĂ€nger dauert und zahlreiche Varianten es zusĂ€tzlich hinauszögern: Eines Tages hat man die Regeln kapiert. Man könnte zwar noch eine ganze Weile weitermachen wie gehabt, aber es wĂ€re nicht mehr dasselbe. Watterson hat schlieĂlich gespĂŒrt, daĂ ihm genau diese Sackgasse einmal bevorstĂŒnde. So hat er von sich aus den SchluĂstrich gezogen und - ungewöhnlich genug - seinen ĂŒberaus erfolgreichen Comic strip Anfang 1996 eingestellt. Nicht umsonst lautet ja die einzige Regel bei Calvinball, daĂ man es nie zweimal nach den gleichen Regeln spielen darf. Tut man es trotzdem, beginnt das Lernen. Und wie sagte Hobbes einmal dazu? âLeben und nicht lernen, das sind wir!â Gut gebrĂŒllt, Tiger. Dabei mag es denn bleiben. (Martin Budde) Lesetipps:

Platz 26 Alles

Angeblich soll Alex Toth (ĂŒbrigens hat mir bis heute keiner sagen können, wie man das vernĂŒnftig ausspricht. Folgende unbefriedigende Angebote gibt es: "Tott", "Tohss" und "Tuhss" (fehl eigentlich nur noch "Tut", "Tröt" und "Tööhröööh"). Wer kann weiterhelfen? Auf Zuruf!) ja eine total reaktionĂ€re Arschgeige sein. Von mir aus. Als bester Comiczeichner der Welt soll er sein Recht auf Meinungsfreiheit ruhig voll auskosten... Momentchen mal, hör ich die Leude jetzt intervenieren, bester Comiczeichner der Welt? Ditt soll wohl ân Witz sein? Nee, denn in diesem Fall ist ausschlieĂlich das gemeint, was man unter dem hochgradig problematischen Begriff Zeichenkunst versteht. Der irgendwann in den Zwanzigern geborene BarttrĂ€ger schafft es nĂ€mlich wie kein/e zweite/r, das VerhĂ€ltnis zwischen den alles bestimmenden Parametern Zeigen, Andeuten und Weglassen so, ich möchte fast sagen: essentiell, auszuloten. Jedes seiner Panels stellt erneut die Frage nach der Substanz, der dort dargestellten Situation und spĂŒlt gnadenlos all die ĂŒberflĂŒssigen Informationen ab durchs Klo nach Mittelerde, wo sie hingehören. Der Clou dabei ist - und jetzt aufgemerkt! -, dass sich seine Arbeiten (hier ein paar Geschichtchen fĂŒr DC und Warren, da einige Zorro-Hefte fĂŒr Dell, hier drei kleine Gastauftritte bei EC etc) durch eine inhaltliche und thematische Belanglosigkeit auszeichnen, die sich gewaschen hat. Toth geht es allein um Form, Form und nochmals Form, was ihn nicht nur zum besten, sondern auch zum abstraktesten aller Comiczeichner macht. Holt euch seine ausgerechnet bei Image erschienene Zorro-Gesamtausgabe, lest diesen superheiĂen GourmetscheiĂ, fallt in Ohnmacht und verratet mir endlich, wie dieser Vogel ausgesprochen wird. (Marc SagemĂŒller) Lesetipps:

Platz 27

Platz 27

Modesty Blaise

Modesty Blaise war der erste Multimediagriff der Unterhaltungskultur (als Comic, Buch und Film mit der bedrĂŒckenden Monica Vitti und schlieĂlich sogar im Fernsehen). Der erste Modesty-Strip erschien 1963 im Londoner Evening Standard. Als Zeichner hatte sich der Autor Peter OâDonnell den Zeitungsveteranen Jim Holdaway ausgeguckt. Eine gute Wahl, denn Holdaway blieb dem Strip bis zu seinem frĂŒhen Tod im Jahr 1970 treu. Erst 1965 debĂŒtierte Modesty Blaise als Romanfigur, doch trat hier ein merkwĂŒrdiger Effekt ein: Die vollkommen durchgeknallten Plots von OâDonnells Romanen, die sich oft nicht um Wahrscheinlichkeit und innere Logik scherten, lasen sich weit comichafter als der Comic-Strip selbst, da sie nur Abfallprodukt der Comics um die tödliche Lady waren. Modesty war ein typisches Produkt der swinging sixties und ist so britisch wie die Beatles. Sie ist eine ehemalige Diebin, die eine mafiaĂ€hnliche Bande hochgezogen hat, stinkreich geworden ist und sich inzwischen ehrlich gemacht hat. Von Zeit zu Zeit nimmt der britische Geheimdienst ihre Dienste und die ihrer Organisation in Anspruch, meist jedoch lebt sie in den Tag hinein und verbringt ihre Tage auf der Jagd nach AntiquitĂ€ten und Sex (ja, sie hat schon in den Sechzigern selbstbestimmten Sex, damals eine Revolution). Ihr zur Seite steht ihr treuer Freund Willie Garvin, ein Nahkampfexperte, der sich ironischerweise vor Feuerwaffen fĂŒrchtet. Die Plots, die sich OâDonnell fĂŒr die Romane und die Zeitungstrips ausdenkt, bewegen sich oft an der DebilitĂ€tsgrenze, sind jedoch immer unterhaltsam und spannend, Pulpliteratur im besten Sinne des Wortes. Im Gegensatz zu vielen anderen tĂ€glich erscheinenden Zeitungsstrips verzichteten OâDonnell und Holdaway auf die ĂŒblichen Rekapitulationen des bisher Geschehenen. Dadurch entsteht ein flĂŒssiger Handlungsablauf. Der Grund dafĂŒr: Die Abenteuer der tödlichen Lady wurden von vornherein seitenweise konzipiert und nicht, wie sonst ĂŒblich, von Tag zu Tag. Dadurch entsteht ein gleichbleibender Lesefluss. OâDonnell schrieb immer erst ein Drehbuch, bevor er sich mit den Zeichnern besprach. Jim Holdaway war ein Meister seines Faches, der sich ganz genau ĂŒberlegte, welche Perspektive fĂŒr die jeweilige Szene notwendig war. Er arbeitete sehr filmisch mit Schnitt/Gegenschnitt, durch groĂe schwarze und weiĂe FlĂ€chen schuf er Kontraste und durch gezielte Schraffierungen erreichte er Grautöne, die den Strips erst ihre AtmosphĂ€re gaben (wer sagt eigentlich, das Comics immer bunt sein mĂŒssen?). Holdaway verstand es auch, den Comics einen sehr verhaltenen britischen Sex zu geben. Eine nackte Schulter oder ein entblöĂtes Bein von Holdaway hatte mehr Sex als die Monstertitten-Modesty seines Nachfolgers Enrique Badia-Romero. Dieser konnte erwartungsgemÀà den hohen Standard der Serie nicht halten. Dazu kamen Schwierigkeiten im VerstĂ€ndnis, denn Romero sprach nur sehr schlecht Englisch. 1978 gab Romero die Serie dann zunĂ€chst an John Burns ab, der jedoch bereits nach 12 Monaten das Handtuch warf. Es folgte ein zehnmonatiges Gastspiel von Patrick Wright, bevor Modesty fĂŒr die nĂ€chsten sieben Jahre Ă€uĂerst kompetent von Neville Colvin gezeichnet wurde. Inzwischen war auch Romero wieder auf den Geschmack gekommen (und hatte vermutlich auch besser Englisch gelernt): Seit 1986 ist er wieder OâDonnells Kollaborateur. ErwĂ€hnenswert auch, das Miramax Mitte der neunziger Jahre an einem neuen Filmscript arbeitete und DC in dieser Zeit eine von Dick Giordino wunderbar altmodisch gezeichnete Version des ersten Romans veröffentlichte. Leider sind inzwischen alle OâDonnell-Veröffentlichungen auf deutsch vergriffen. Das gilt fĂŒr die elf BĂŒcher, die zwischen 1965 und 1985 entstanden sind und bei Rowohlt veröffentlicht wurden, genauso wie fĂŒr die neun ComicbĂ€nde, die das gesamte Schaffen von Holdaway sammelten und bei Carlsen erschienen sind. Heute ist OâDonnell 80 Jahre alt und schreibt nur noch den tĂ€glichen Strip. Allerdings hat er Modestys Abschied wunderbar vorbereitet: In dem 1996 erschienenen Roman "Cobra Trip" sind Modesty und ihr Freund Willie alt geworden und werden ein letztes Mal vom Geheimdienst reaktiviert. (Lutz Göllner) Lesetipps:

Platz 28

Platz 28

Wash Tubbs & Captain Easy

Da haben wir es wieder: Alan Moore ist eben nicht nur Genie und Superkiffer sondern auch noch Fuchs und Kenner. Als er 1996 den Image-Superman Supreme in "The Land Of A Thousand Supremes" (Supreme Vol. 2 #41) auf etliche Parallel-Supremes treffen lĂ€sst, wird ihm von seiner MajestĂ€t Supreme dem FĂŒnften auch Original-Supreme vorgestellt. Der erzĂ€hlt ihm dann, dass er Anfang der zwanziger Jahre als Sohn des Ehepaares Crane zur Welt kam und eigentlich nur ein kleiner Knirps mit Brille und Haartolle war, bis er in einer Höhle die silberne GĂŒrtelschnalle fand, mit deren Hilfe er sich von da an in einen Superhelden verwandeln konnte. Wer weiss wie Roy Cranes Zeitungsstripfigur Washington Tubbs aussieht, dĂŒrfte die Botschaft gecheckt haben: Neben Beck, Kirby, Simon, Siegel, Shuster und Kane, welche die allseits bekannten Superhelden Captain Marvel, Batman und Superman erfunden haben, war auch noch ein gewisser Roy Crane mit seiner Serie "Wash Tubbs & Captain Easy" (1924-43) bei der Fundamentlegung fĂŒr dieses krumme aber im Prinzip irgendwie doch echt legendĂ€re Genre mit von der Partie. Was man neben dieser zugegeben reichlich historischen Info vielleicht auch noch erwĂ€hnen sollte ist, dass Cranes Duo-Tone-Technik, die er ab den frĂŒhen dreiĂiger Jahren bei den schwarzweiĂen Tagesstrips einzusetzen beginnt, seinesgleichen sucht und nicht findet, dass seine Sonntagsseiten, die ab 1933 unter dem Namen "Captain Easy, Soldier Of Fortune" laufen, in ihrer komplexen Einfachheit Ă€hnlich eyepopping daherkommen und dass das Ganze auch heute noch avec höchster PlĂ€sier gelesen werden kann. Mit anderen Worten, ein Meisterwerk von Buddahs Gnaden. (Marc SagemĂŒller)

Platz 29

Platz 29

Theodor Pussel